[스크랩] 산경표..

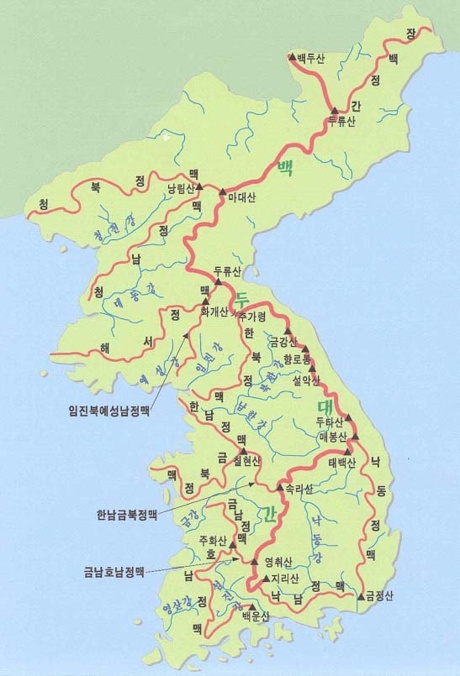

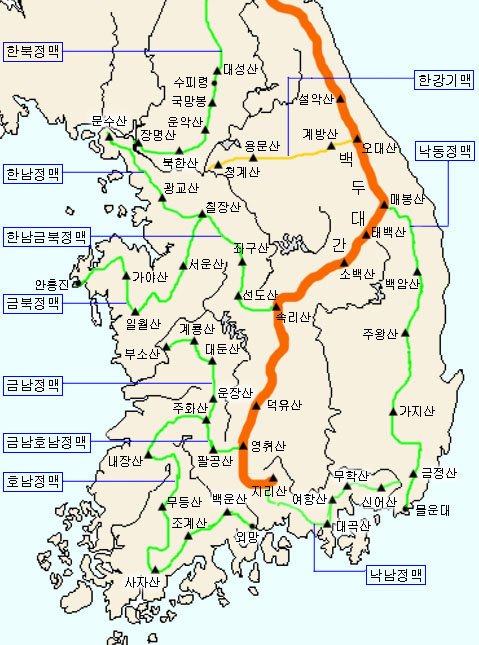

♧ 백두대간 개관 지리산에서 백두산까지 산줄기로 연결된 것을 백두대간(白頭大幹)이라 한다 백두대간의 개념이 언제부터 우리민족의 지리 관으로 자리잡았는지 정확히 알 수는 없지만 사료를 통해 확인해 볼 수 있는 것은 조선 초부터 지도상에 반영되었다고 할수 있다 우리나라의 옛날 지도들은 산줄기 지도라 볼수 있는데 지형의 사실을 표현하고 그 줄기는 미세 하지만 뚜렷하고 명쾌하게 표시되어 있으며 자세히 살펴보면 연결되지 않는 산줄기는 없다 1557년경에 제작된 전도류(全圖類)는 가장 오래된 조선방역지도(朝鮮方域之圖.국사편찬회 소장. 국보 제284호)를 비롯하여 그 이후에 제작된 정상기(鄭尙驥)유형의 동국지도(東國地圖)인 조선 팔도도(祖先八道圖)와 군현도(郡縣圖)에 이르기까지 모두 같은 맥락을 이루어 똑같은 산줄기를 그려놓았다. 그후 19세기에 고산자 김정호(金正浩)도 이와 같은 지형 표현의 전통기법을 계승하여 심혈을 기울여 청구도(靑邱圖)와 동여도(東與圖)와 대동여지도(大東輿地圖)를 제작 하였다. 대동여 지도는 정밀함뿐만 아니라 시각적으로 제작되어 우리나라의 대표적인 지도로 인정받고 있다. 또한 대동여지도는 김정호 개인의 작품뿐만이 아니라 우리 지리관의 총화라고 할 수 있다. 이와 같은 우리 옛지도에 나타난 산줄기를 글로 정리 한 것이 1800년경 제작된 산경표(山經表)인데 단지 사료가 없어 고증이 안될 뿐이지만 산경표에서 체계적으로 정립되었다고 볼수 있다. 산경표는 여암(旅菴) 신경준(申景浚)이 동국지도류의 산줄기 흐름을 토대로 문헌비고의 산수고 (山水考)를 집필한 내용을 가지고 누군가가 찬표한 것이다 지금까지 전하는 대표적인 본(本)은 세가지가 있으나 모두가 같은 내용이다. 산경표는 전국의 산줄기를 1대간(大幹), 2정간(正幹) 그리고 12개의 정맥(正脈)으로 규정 했고 여기서 다시 가지친 기맥(岐脈)을 기록했다. 산줄기의 순서는 백두산에서 지리산까지 백두대간을 중심 산줄기로 하고 여기서 가지친 장백정간과 낙남정맥을 우선하고, 백두대간의 북쪽으로부터 가지친 차례대로 순서를 정했다. 백두대간과 정백정간은 산이름을 표기하고, 해서와 호남은 지역 이름을 표기하였으며 나머지 11개는 강이름을 표기하여 산줄기의 이름을 정했다. 따라서 이름만으로도 강의 위치와 지역을 파악할 수 있게 했다. 강이름을 표기 하여 이름을 지은 것은 정맥의 정의를 강유역의 경계능선 즉 분수령으로 해석했기 때문이다. 또한 강의 위치, 유역의 넓이, 모양을 알아보기 쉽게 하여 강과 그 유역을 파악하여 지형지세를 쉽게 파악하고 이해하는데 도움을 주는 방법이다. 산이 그 강을 이루는 물의 산지라는 인식를 비롯하여 산경표는 활용도를 중요시 하여 제작된 지도였다. 1913년 최남선은 조선광문회에서 산경표의 중요성을 발견하고 출판한 적이 있었는데 일제의 식민지 정책으로 가치는 묻혀버렸고 영영 빛을 보지 못할 뻔했다. 그런데 1980년도 대동여지도 복간을 준비하던 고지도 연구가 이우형씨께서 우연히 인사동 고서점에서 산경표를 발견하면서 몇가지 의문에 고심했던 산경표의 문제를 푸는 열쇠가 되었다. 그이후 이우형씨는 백두대간을 알리기 위해 많는 노력을 하였고 그 결실을 거두어 백두대간은 다시 빛을 보게 되었다. 산은 물을 넘지 못하고 물은 산을 건너지 않는다는 산자분수령(山自分水嶺) 한반도의 등뼈를 이루는 백두대간은 동과 서를 크게 갈라놓은 산줄기임과 동시에 동해안, 서해안으로 흘러드는 강을 양분하는 역할을 하며 태초에 백두대간에서 뻗어내린 산줄기들은 저마다 대간의 저력을 닮은 모습으로 한반도 구석구석으로 가지를 쳤다. 기둥 줄기인 대간을 중심으로 우리나라의 10대 강을 경계 짓는 분수산맥(分水山脈)인 정맥들이 국토의 뼈대가 되고 있으며 백두대간의 길이는 약1,625여km에 이른다. 현재에 우리가 아직 가볼 없는 북녘 땅에는 약2000m급의 고봉들이 줄이어 있으며 남쪽에는 지리산에서 향로봉까지 도상거리 약670km에 이르는 거리에 설악산, 태백산, 속리산, 덕유산 등의 명산들을 품고 있다. 지금까지 우리가 배워온 산맥은 1903년 일본의 지질학자 고토 분지로가 발표한 조선의 산악론 에 기초를 두고 일본인 지리학자 야스 쇼에이가 재 집필한 한국지리라는 교과서에서 기인된 것 이다. 일제는 조선에 대한 본격적인 자원 찬탈을 시도하기 앞서 고토분치로로 하여금 1900년부터 1902년까지 우리나라 지질을 탐사토록 한 결과 엉둥한 산맥이라는 이름이 등장하였다. 산맥은 백두산을 매개로 일체가 되는 우리의 민족의 구심점을 없애고 백두대간을 훼절시켜 민족정기를 말살하려는 의도에서 도입되었다. 백두대간을 마천령산맥, 함경산맥, 태백산맥, 소백산맥으로 나누고, 그렇게 나눈 산맥에 잔 가지를 붙여 백두대간의 본래 모습을 알지 못하게 하고 낭림산맥을 강조 태배산맥과 낭림산맥의 선을 나라 지형의 중심축으로 부각시켰다. 태백, 소백등 다른 산맥은 모두 산이름을 표기하고 백두산이 있는 마천령 산맥은 고개이름인 마천령을 따서 마천령산맥이라고 지명하고 가장 짧은 산맥인 것처럼 만들어 놓았다. 그리고 백두산 최고봉을 일왕의 이름인 대정으로 정하여 대정봉이라고 바꿔 놓는 만행까지 저질렀다. 고토가 우리나라 땅을 조사한 기간은 1900년 및 1902년 두 차례에 걸친 14개월 동안이었는데 기술수준도 미약했던 약100년전에 한 나라의 지질구조를 단지 14개월이라는 단기간 동안 완전 하게 조사하는 일이 가능하였는가에 미심스럽고 아무튼 1903년에 발표된 고토의 지질학적 연구 성과는 우리나라 지리학의 기초로 자리잡아 지리교과서에 들어앉게 되었다. 고토는 땅속의 맥줄기를 산맥의 기본개념으로 하여 지질구조선 즉 암석의 기하학적인 형(形), 이것들의 삼차원적 배치의 층층을 기본선으로 하였는데 땅위의 산줄기들의 흐름은 무시되고 땅속의 모양새만 따지다보니 산맥줄기가 강이나 내를 건너뛰고 능선과 능선을 넘나들고 있다. 일제의 침략 야욕이 만들어낸 왜곡된 지리개념은 일제 식민지 치하에서는 어쩔 수 없었다고 하지만 해방 후 약50년이 넘도록 우리 지형에 맞지도 않는 산맥개념을 쓰고 있다는 것은 부끄러운 일이다. 백두대간이야말로 우리민족의 삶의 터전인 이 땅을 가장 정확하게 읽어내고 표현해 낼 수 있다 할수 있으며 산을 사랑하는 사람들을 중심으로 백두대간에 대한 이해의 폭을 넓히고 그 체계를 인식시켜 나간다면 머지않아 백두대간이라는 이름이 제대로 정착되리라 본다. 우리의 산줄기는 백두산(白頭山)에서 시작하여 지리산(智異山)까지 막혀 있지 않으며 한반도(韓半島) 의 골간(骨幹)은 서로 연결 되어 하나로 통하는 백두대간(長白大幹)과 백두대간(長白大幹)에서 파생된 2정간(正幹)및 12정맥(正脈)으로 정립된 이와 같은 산경표가 제작될 당시와 현재의 변화 상을 실제로 산행을 통하여 답사하여 보며 우리 땅에 솟아 있는 모든 산들은 강 또는 물을 건너지 않고 백두산까지 연결되어 있슴을 체험 하여 보시기 바랍니다. ♧ 2정간(正幹) 및 12정맥(正脈)의 개관

|

산경표